“不必强迫自己时刻灿烂,像植物一样,允许经历枯荣,才能在春天长出新的枝桠。”

春天,虽然万物复苏,生机勃勃,但也正是心理问题高发的季节。

【春季身心波动三联机制】

春季气温气压剧烈波动导致生理稳态失衡,进而可能导致情绪波动,使人感到烦躁不安或情绪低落。

春季日照时间延长,褪黑素(调节睡眠的激素)分泌减少,血清素(5-HT,影响情绪的神经递质)水平上升,激素变化容易打破情绪平衡和昼夜节律,从而可能导致焦虑抑郁、失眠高发。

社会压力叠加:一年之计始于春,设定新的目标和计划、升学考试、求职、项目启动、社交活动增加等可能引发“适应焦虑”。

春季也是过敏原增多的季节,花粉、柳絮等过敏原导致鼻塞、头痛等过敏症状的出现,身体不适直接影响睡眠,形成“过敏—失眠—抑郁”恶性循环。

春天,万物复苏的季节,却也常常伴随许多心理问题的困扰,睡眠就是其中之一。

人们正常的睡眠结构周期分两个时相:非快速眼动睡眠期(NREM)和快速眼动睡眠期(REM)。NREM与REM交替出现,交替一次称为一个睡眠周期(90分钟)。

NREM睡眠阶段占成年人总睡眠时间的 75%-80%,在该阶段身体逐步放松,脑活动减慢。若沉睡阶段中断,清醒后易感疲劳、注意力下降。

REM睡眠阶段脑电波活跃,眼球快速转动,多数梦境在此阶段发生,梦境通常情节复杂,情绪强烈。来自大脑的电化学信息会麻痹身体肌肉,使得人们不会用肢体去演绎梦境,从而避免伤害自己。若REM剥夺可能导致焦虑、情绪波动或认知僵化。

【睡眠剥夺效应】

心理上,因春季神经递质失衡加剧,易诱发焦虑抑郁、认知功能下降及情绪失控;

生理上,会削弱免疫机能并引发心血管异常,增加感染与心脑血管疾病风险。

睡眠不足导致血清素分泌紊乱,叠加春季生理节律改变,形成对情绪调节和疾病易感性的多重打击,尤其是催化双相情感障碍等精神疾病的复发。

【科学调适方法】

调整生活习惯:

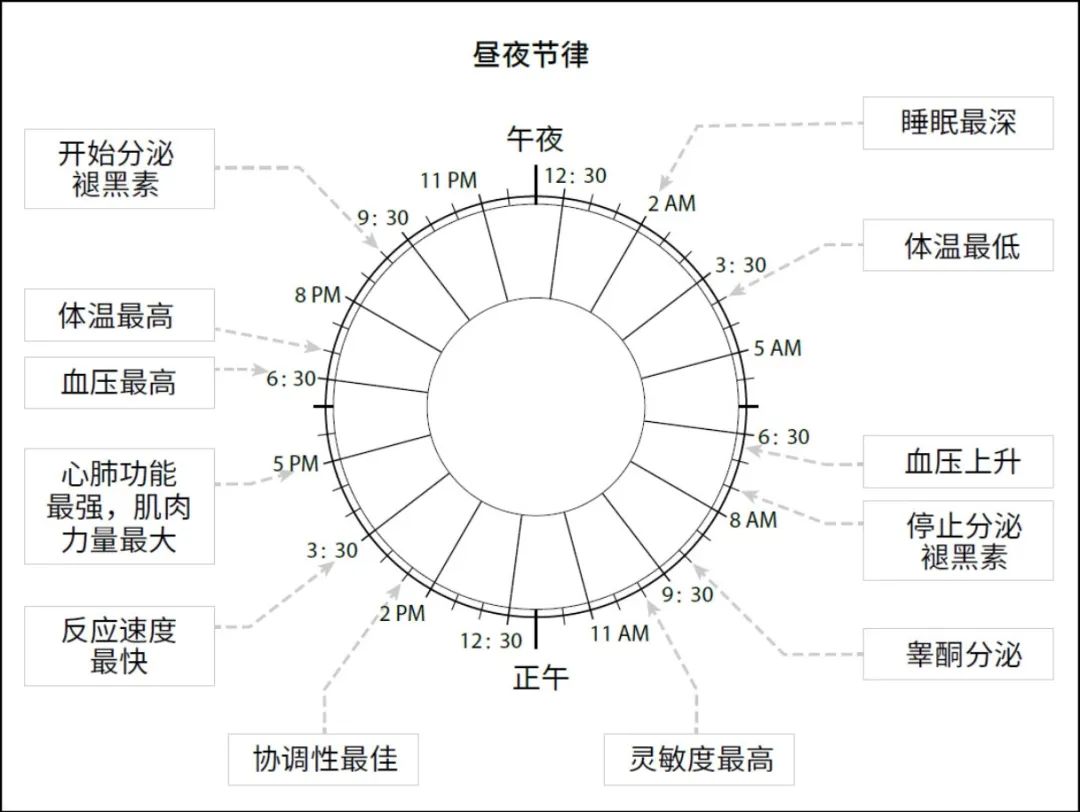

了解昼夜节律,保持规律作息:以90分钟时长为1个睡眠周期,尽可能保证5个周期,每天尽量在相同时间上床睡觉和起床,周末也不要有太大的时间差异,帮助身体建立稳定的生物钟。

适度运动锻炼:春季可选择散步、慢跑、瑜伽、太极拳等有氧运动,在白天进行,能促进血液循环和新陈代谢,但睡前2-3小时内不建议剧烈运动。

饮食微调:稳住血糖与情绪,多吃菠菜、坚果(富含镁和B族维生素),减少奶茶等高糖食物(血糖波动加剧焦虑),晚餐宜清淡,可适量吃些有助于睡眠的食物,如牛奶、香蕉、燕麦等,睡前1-2小时尽量不再进食。

调节身心状态:

缓解压力:当你担心自己睡不好时,身体就会释放出肾上腺素和皮质醇等压力激素,反而更加清醒,可通过冥想、深呼吸、泡热水澡、阅读等方式放松身心,减轻压力和焦虑情绪。比如睡前做10分钟深呼吸练习,或泡15分钟热水澡。

睡前避免刺激:睡前1小时内不看刺激性的电影、书籍,不玩激烈的游戏。此外,在晚上,蓝光会抑制褪黑素的分泌,睡前尽量不使用电子设备或让蓝光变得暗淡,不妨多尝试红光和黄光。

对于没有睡眠障碍的人来说,一个没睡好的糟糕晚上只是偶然现象,若持续失眠且无法自行调节的情况,请联系我们,我们一直在!

汇东校区:0813-5506518

李白河校区:0813-5506008

宜宾校区:0831-5980330

3月21日世界睡眠日,愿你睡个好觉!

推荐资源:

《我们为什么要睡觉》,[英]马修·沃克,北京联合出版公司

《睡眠革命》,[英]尼克·利特尔黑尔斯,贵州科技出版社

《睡个好觉》,[日]西野精治,北京时代华文书局